絵踏一のKeyboard 一点突破 Vol.1

2012.11.08 更新

文:GDM編集部 絵踏 一

| 「1390131」をはじめModel-Mシリーズに搭載されるスイッチ機構は、IBMが特許を取得した「バックリングスプリング」。タイプライターのような硬質な打鍵感が指に心地いい |

|

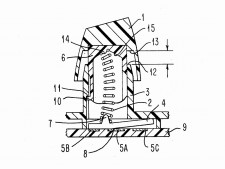

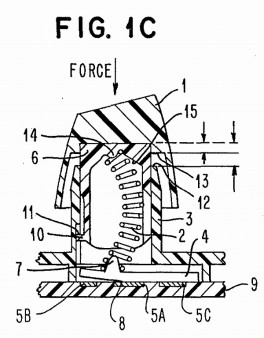

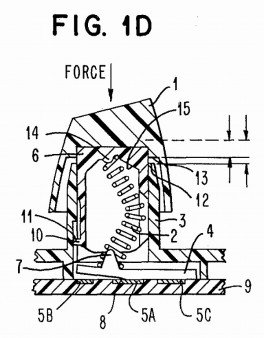

特許情報に掲載されたバックリングスプリング機構の断面図。内部にはやや傾斜する形でスプリングが通っており、「4」の部分が接点に接触することで導通する仕組みのようだ |

それでは、いよいよModel-Mシリーズ最大の特徴でもある「バックリングスプリング機構」採用のスイッチをご紹介しよう。そもそもバックリングスプリングとは、“buckle”(折れ曲がる)と“spring”(スプリング、ばね)を組み合わせた言葉で、日本語ではその動作から「座屈ばね機構」とも呼ばれている。

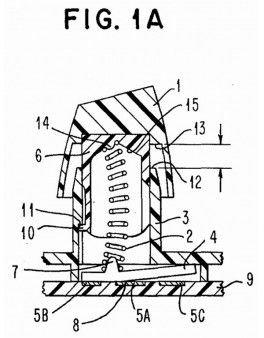

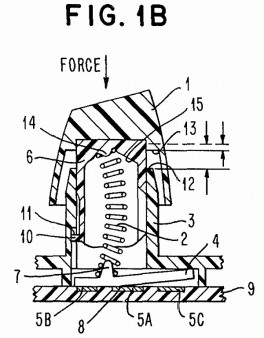

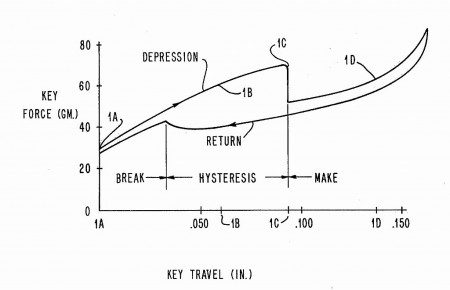

内部は1本の強力なスプリングによって支えられており、キー荷重はかなり重めの約70g。そこから力を加えて押し下げていくと、閾値を超えたタイミングで内部のスプリングが一気に折れ曲がり荷重が消失、抜けるように底打ちするという仕組みだ。押し始めが重いだけにその底打ち感は強烈で、“打ちぬいた!”という実に爽快な打鍵感として指先に返ってくる。「ガチャンガチャン」とスプリングが奏でる残響音も耳に心地よく、このタイプライターのような独特の感触はほかのスイッチ機構では味わえない。数あるキーボードスイッチの中でも、IBMが生み出したバックリングスプリング機構は、打鍵感という面でひとつの頂点を極めた存在だ。

|

|

| こちらは初期状態。スプリングの感触がキートップを通して心地よく伝わってくる | 力を加えて押し始めると、内部でスプリングが屈曲を始める |

|

|

| スプリングが“くの字”になったところで接点が接触、導通する。スプリングが折れる閾値ギリギリの状態だ | 上記の状態からスプリングが完全に屈曲、スライダーが一気に下まで落ちる。いわゆる“打ちぬいた”瞬間だ。バックリングスプリングはこのタイミングが一番気持ちいい |

|

|

| 荷重はピーク時に約70g。現行のキーボードと比べてもかなり重めだが、ピーク後に一気に荷重が消失するというユニークなスイッチ特性のおかげで負担には感じない | |

ちなみにバックリングスプリングはあくまでスイッチ機構のアクチュエータ(構造体)であり、実際のスイッチ(接点)にはメンブレンが使用されている。メンブレンスイッチは今でこそ粗悪な大量生産品のイメージがついてしまっているものの、そもそも水の侵入と過度の接点摩耗以外には極めて強く、単純ゆえに耐久性の高いスイッチ。その点魅力的な打鍵感を演出するバックリングスプリングとの組み合わせは妥当なものだったといえる。

「1390131」は、往年のIBMが惜しげもなくコストを投入して作り上げた贅沢なキーボードだけに、製造から四半世紀が過ぎた今でも変わらぬ魅力をたたえている。官能的なスイッチ機構はもとより、それだけ年輪を刻んだ今でも少しの劣化も感じさせずに現行機で動作するということ自体が素晴らしい。実際にこの原稿も「1390131」をWindows 7搭載マシン(すでに新OS Windows 8が発売されているワケだが)に接続して執筆しているものの、入力遅延やチャタリングなどの問題とは一切無縁。時代を超えて使い続けられる強靭な耐久性は、「キーボードは消耗品」といわれる現在の風潮とは趣きを異にする性格だ。

「1390131」は、往年のIBMが惜しげもなくコストを投入して作り上げた贅沢なキーボードだけに、製造から四半世紀が過ぎた今でも変わらぬ魅力をたたえている。官能的なスイッチ機構はもとより、それだけ年輪を刻んだ今でも少しの劣化も感じさせずに現行機で動作するということ自体が素晴らしい。実際にこの原稿も「1390131」をWindows 7搭載マシン(すでに新OS Windows 8が発売されているワケだが)に接続して執筆しているものの、入力遅延やチャタリングなどの問題とは一切無縁。時代を超えて使い続けられる強靭な耐久性は、「キーボードは消耗品」といわれる現在の風潮とは趣きを異にする性格だ。

とはいえ、こうした“ヴィンテージ”が万人向けかというとそうでもない。70gという押下特性は省力性を意識した昨今のキーボードに比べれば極めて重く、さらに魅力のひとつでもある甲高い打鍵音も場合によっては騒音。もし間違ってオフィスにでも持ち込もうものなら、きっと職場での孤立は避けられないに違いない。また、スプリングを屈曲させてもう一度元の位置に戻す必要のあるバックリングスプリングの機構上、入力速度にはある程度の制限が加わってしまう。指をベタ置きしての「カタタタ・・・」というような高速打鍵はまず不可能だ。この機構が姿を消してしまうには、コスト以外の理由もあったということだろう。

|

|

| 今でもオークションなどで入手できるModel-M鍵盤。多少汚れていても、しっかりメンテナンスしてあげれば往年の姿がそのまま蘇る。バックリングスプリングを一度はお試しあれ | |

しかしそうした“苦難”を乗り越えても、「1390131」をはじめModel-M鍵盤には使うに値する理由がある。最大の魅力である機械的な打鍵感はほかに代えがたいプレミアムな体験。文字を入力するというより、キーを打つのことの方が目的化してしまうような、まさに麻薬的な快感がある。率直な話、どんな内容を打っている時でも、Model-Mに触っている時はいつでも楽しい。

ちなみに「1390131」を含め、バックリングスプリング機構を採用するModel-Mシリーズの打鍵感はどれもほぼ共通。今ではオークションでしか目にすることはなくなってしまったものの、機会があればキーボード史に残る“文化的遺産”の感触をぜひその手で試してみることをオススメしたい。