エルミタ的速攻撮って出しレビュー Vol.280

2013.11.18 更新

文:GDM編集部 松枝 清顕

本稿最後のセッションでは、冷却機器としてのポテンシャルを検証してみよう。検証には、先ほど組込を行ったIntel Core i7-4770Kを使用。PCケースのサイドパネルを閉じ、通常の動作時と同じ環境とした。なおマザーボードはIntel Z87 Expressチップ搭載のGIGABYTE「GA-Z87-HD3」をチョイス。PCケースはCORSAIR「Obsidian CC650DW-1」を使用している。

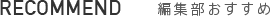

まずは冷却機器の役割として最も重要である、冷却能力をテストする。テスト方法はストレスツール「OCCT 4.4.0」を使用し、30分間の高負荷テストを実施。計測する温度は、「HW Monitor」の「Package」の数値をチェックする事にした。なおCPUのクロックは、3.50GHz、4.0GHz、4.4GHzの3パターン。さらに「LIQTECH 120X」に搭載される冷却ファンは、3種類の回転数幅(PWM)が設定できるため、それぞれ計9回のベンチマークテストを実施している。

|

|

| 単位(℃) 室内温度20.5℃ | |

まずグラフにはないアイドル時だが、どのパターンでも36~39℃辺りといったところ。一方、高負荷状態では、3.5GHzの場合、低速設定(600~1,300rpm)で58℃、中速設定(600~2,000rpm)で55℃、高速設定(600~2,500rpm)で54℃となり、その差は4℃だった。同じような比較では、4.0GHzで差は6℃、4.4GHzで差は10℃となり、クロックが上昇するにしたがって、「順当な差」が数値に表れている。回転数を高くすることで期待通りに冷える挙動は、限界値が高い冷却機器としての守備範囲の広さを感じさせる。

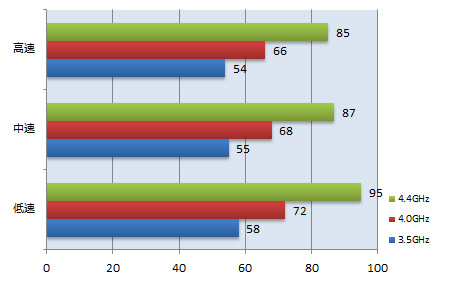

ここでは「高負荷時」での冷却ファン回転数をモニタしてみた。この数値は、「冷却能力テスト」実行時に「HW Monitor」で数値をチェック。ちなみにアイドル時は3パターンある回転数幅(PWM)に依存することなく、640~690rpm辺りをウロウロといったところだった。

各々の数値はじっくりご覧頂くとして、ひとつ興味深い結果が出ている。3.5GHz高負荷時の値を見て頂こう。低速設定で979rpmのところ、中速設定では1,273rpm、高速設定にいたっては1,785rpmを指している。各設定の下限は共通で600rpmだが、天井(最大回転)が高くなるにしたがって自らの能力を最大限引き出すべく、回転数を加速させ、より冷やそうとギアが入るのだ。この挙動は「LIQTECH 120X」の”味付け”なのかもしれない。

|

|

| 単位(rpm) | |

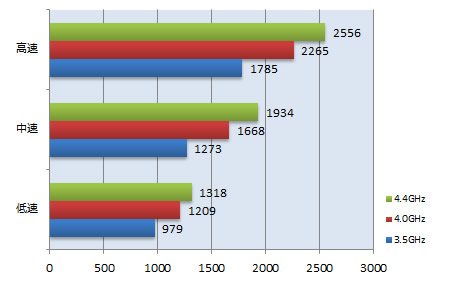

最後は騒音値だ。検証は回転数テスト同様に「冷却能力テスト」実行時、デジタル回転計を用意。PCケースの前面から約30cmの距離で動作音を測定している。なお室内騒音値は28.9dBAだった。

どこから「うるさい」と感じるかは個人差があり、音を数値化してもあまり意味が無い。ここはあくまでもテスター基準でジャッジすると、低速設定時はアイドル状態と高負荷状態の「音の聞こえ方」に大きな差は感じられず、いたって静かだ。また中速設定時は、50dBAを超す4.4GHz動作の高負荷時は、高速設定時の4.0GHzおよび4.4GHz同様、なかなか勇ましい風切り音が室内に響き渡る。冷却機器は静音動作が望ましいものの、アプリケーションによっては高クロックが要求され、それに比例して高冷却≓大風量を必要とするシーンがある。冷却機器の能力を最大限に発揮するために冷却ファンの回転数が上昇し、静音状態が保てなくなるのは当然であり、決して悪いことではない。4.4GHzの最大値56.8dBAはあきらかに静かではないものの、85℃を保つにはシステム側からのリクエストにより、2,556rpmの回転数が必要というワケだ。

|

|

| 単位(dBA) 室内騒音値28.9dBA | |

実は筆者はこれまで、1度だけオールインワン水冷ユニットの分解を試みたことがある。それは自作市場に水冷を根付かせた某C社の初期型モデルだった。

そもそもオールインワン水冷ユニットの構造はどれも似たり寄ったり。当初からOEM元が1社に集中していた事がその要因とも言えるが、思えば空冷だってよほどの事がない限り、奇抜な設計はできない。似たり寄ったりに水冷も空冷もない。ただし今回の「分解」と、以前勝手に行った「分解」では、要所で違いを感じることができた。なかでも明らかに違うのは、「綺麗によくできている」ということ。

精密機械の中を液体が循環するという危うい状況で、最も懸念されるのは液漏れだ。オールインワン水冷ユニットが出始めの頃は、ギャンブル的要素がどうしても強く、導入した限られた人たちを「猛者」または「人柱」と呼んだ。半ば変わり者のように見られたと言ってもいい。実際当初は深刻なダメージをうける事は思いの外少なかったと記憶しているが、ポンプの故障(異音)やチューブのジョイント部分からの液漏れ(じわじわ的)は非常に多かった。売れば売るほどそのリスクが増し、もうウンザリというメーカー担当者の愚痴が懐かしい。

その後発売された某C社のオールインワン水冷ユニットは、それまでのハードルの高さ(=リスクの高さ)を感じさせない、いわゆる「ポン付け」と呼ばれるタイプになり、一気に空冷並の手軽さに姿を変えた。そして現在もそのスタイルは大きく変わらない。

その後発売された某C社のオールインワン水冷ユニットは、それまでのハードルの高さ(=リスクの高さ)を感じさせない、いわゆる「ポン付け」と呼ばれるタイプになり、一気に空冷並の手軽さに姿を変えた。そして現在もそのスタイルは大きく変わらない。

とはいえ、筆者が分解を試みた当時のモデルは、クーラント液に常時触れる内部の作りが悪く、数ヶ月使用の個体だったにも関わらず、腐食の痕がところどころ確認できた。さらにポンプも大型で、動作中にゴボゴボと音がする荒削りのもので、「LIQTECH 120X」のような繊細で精密な印象は皆無と言っていい。

オールインワン水冷ユニットは冷却能力も高く、空冷同然の扱いで導入できるようになった。もうこれが完成された最終型のスタイルなのかもしれない。「LIQTECH 120X」の工作精度の高さは、そう思わせてくれる。