エルミタ的速攻撮って出しレビュー Vol.716

2019.02.07 更新

文:エルミタージュ秋葉原編集部 池西 樹

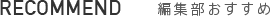

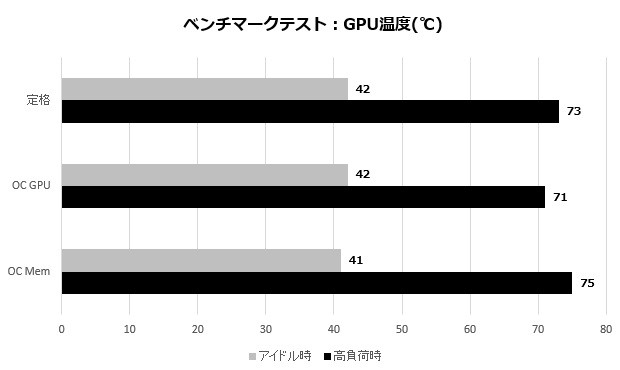

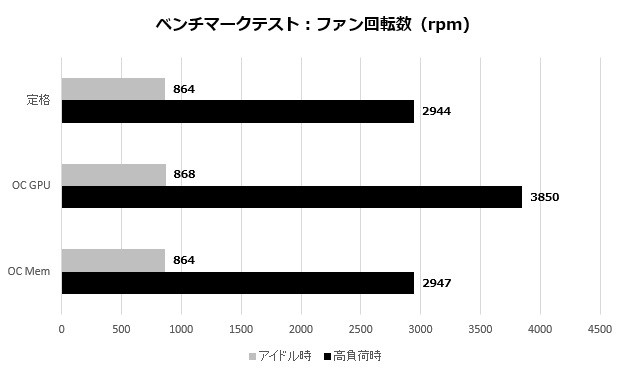

パフォーマンステストが一段落したところで、ここからはストレステストを使い、リファレンスクーラーの実力をチェックしていこう。今回は「3DMark」の「Time Spy Extreme Stress Test」を動作させた際の最高値を高負荷時、起動後10分間何もせず放置した状態をアイドル時として、それぞれのGPU温度、ファン回転数、騒音値を測定した。

|

|

省電力機能が有効になるアイドル時は、GPUコア温度は40℃代前半、ファンの回転数も800rpm後半で横並び。一方、高負荷時は、ファンの回転数が3,850rpmまで上がる「Auto Overclock GPU」が最も低く71℃、2,950rpm弱の定格と「Auto Overclock Memory」は、それぞれ73℃と75℃で、いずれもハイエンドグラフィックスカードでは標準的なところに落ち着いている。

|

ただし、騒音値のグラフを見ると分かる通り、回転数2,950rpm弱の定格や「Auto Overclock Memory」でも50dBAを超え、かなりノイズは大きい。今回はバラック状態で、ファンから30cmの距離に騒音計を設置しているが、PCケースに収納した場合でもそれなりの音は覚悟したほうが良さそうだ。また回転数が3,850rpmまで上がる「Auto Overclock GPU」では、騒音値は62.4dBAに達する。ファンの風切り音は勇ましく、正直常用はためらわれる。

|

|

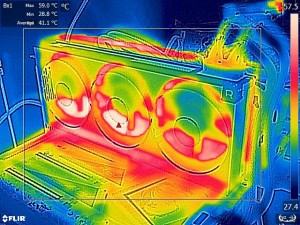

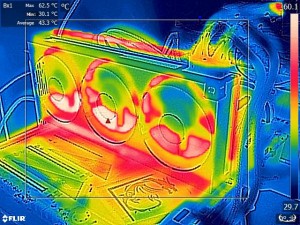

| 定格:高負荷時のサーモグラフィー結果 | |

|

|

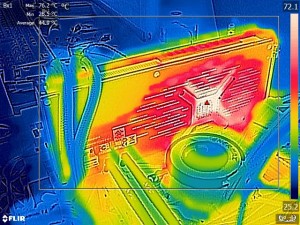

| 「Auto Overclock GPU」:高負荷時のサーモグラフィー結果 | |

|

|

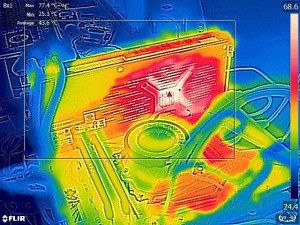

| 「Auto Overclock Memory」:高負荷時のサーモグラフィー結果 | |

また高負荷時のサーモグラフィーを確認すると、表面の温度はファンの回転数が最も高い「Auto Overclock GPU」が最も低く、次いで定格、「Auto Overclock Memory」の順に並ぶ順当な結果。また裏面については多少の誤差はあるものの、いずれもGPUコア部分が最も高く75℃を上回っていた。

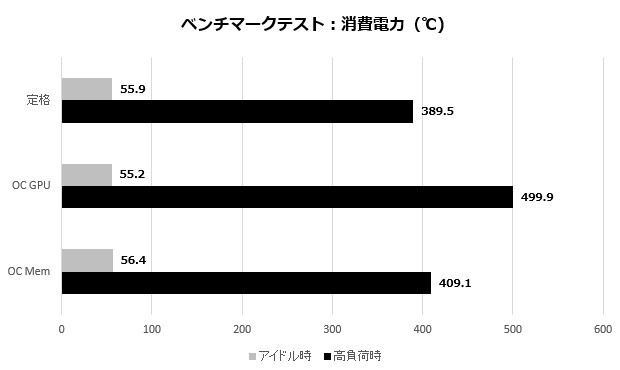

ベンチマークテストのラストは消費電力をチェックしておこう。なおテスト方法は前項の冷却テストと同じで、「3DMark」の「Time Spy Extreme Stress Test」を動作させた際の最高値を高負荷時、起動後10分間何もせず放置した状態をアイドル時として採用した。

|

公称消費電力が300Wということで、テスト前は少々身構えていたが、定格なら高負荷時でも400Wを超えることはなく、電源ユニットについては600Wクラスの製品を用意すれば十分賄うことができる。また「Auto Overclock Memory」も定格から+20Wで、消費電力への影響はそれほど大きくない。一方、「Auto Overclock GPU」では、定格から+110W増加し、約500Wまで消費電力が上昇。GPUコアのオーバークロックをする場合には、電源ユニットもワンランク上のものを用意したい。

ゲーマー向けグラフィックスカード初の7nmプロセスを採用する「Radeon VII」。「3DMark」のスコアを見る限り、得手不得手はあるものの、AMDが直接の対抗と謳うGeForce RTX 2080とほぼ同等の性能といって差し支えない。

そして実際のゲームベンチマークでも、フルHDなら最高画質で100Hzを超える高リフレッシュレートに対応。4K解像度でもゲームによっては最高画質でのプレイが可能になるなど、ハイエンドモデルらしいパフォーマンスを発揮した。さらにコンシューマ向けグラフィックスカードでは最大級となる16GBのビデオメモリは、ゲーマーだけでなくコンテンツクリエイターにとっても魅力的な装備だ。

|

機能面では、リアルタイムレイトレーシングをサポートしない点はマイナスだが、現状で対応するゲームはそれほど多くない。さらにフルHDを超える解像度では、GeForce RTX 2080 Tiでも最高画質でのゲームプレイは難しく、特に高解像度液晶ディスプレイを使用するユーザーにとっては、大きな問題にはならないはずだ。またGeForce RTX 2080との価格差が気になるところだが、事前情報によれば国内価格は税込95,000円前後になる見込み。最安モデルと比較してもその差は2,000円程度に収まることから、十分競争力のある製品と言える。

ひとつ懸念すべきは、リファレンスクーラーの動作音だ。特に、静音性に優れるオリジナルクーラーモデルで慣れているユーザーには、かなり耳障りに感じるはず。場合によっては、ファンの回転数を調整や、音漏れの少ない静音PCケースを使うなど、対策が必要になるかもしれない。

協力:日本AMD株式会社